探究学習とは

探究学習とは、生徒自らが課題を設定し、解決に向けて情報を収集・整理・分析したり、周囲の人と意見交換・協働したりしながら進めていく学習活動です。

従来の教師主導の一方的な授業とは異なり、生徒が主体的に学ぶアクティブラーニングの一形態として、現代の教育現場で重要視されています。

探究学習で育成される3つの力

探究学習を通じて、以下の能力が育成されます。

- 思考力: 物事を論理的に考え、問題の本質を見抜く力

- 判断力: 収集した情報を適切に評価し、最善の選択をする力

- 表現力: 自分の考えを他者に分かりやすく伝える力

探究学習が実施される科目

探究学習は以下の科目で実施されています。

小学校・中学校

- 総合的な学習の時間

高等学校

- 総合的な探究の時間

- 古典探究

- 地理探究

- 日本史探究

- 世界史探究

- 理数探究基礎

- 理数探究

「探究」の意味と定義

辞書的な意味

国語辞書によれば、「探究」は以下のように定義されています。

物事の真相・価値・在り方などを深く考えて、すじ道をたどって明らかにすること。

―三省堂大辞林

つまり、思考によって論証したり問題解決を図ったりすること、あるいは論証や問題解決のために深く思考することが「探究」です。

「探求」との違い

同音異義語の「探求」との違いに注意が必要です。

| 用語 | 意味 | ニュアンス |

|---|---|---|

| 探究 | 物事の真相や本質を深く考えて明らかにすること | 対象の性質が不明確で、思考を通じて解明する |

| 探求 | 物事を手に入れるべく探し求めること | 探す対象が事前に判明している |

教育の文脈では、答えが決まっていない課題に取り組むため「探究」が使われます。

英語では「inquiry」

「探究」は英語で主にinquiry(インクワイアリー)と訳されます。

inquiryは動詞inquire(探し求める)の名詞形で、ラテン語に由来する格式ばった単語です。学習指導要領においてもinquiryが定訳として使用されています。

以下の英単語との違いを理解することで、「探究」のニュアンスがより明確になります。

- research(調査): より学術的・体系的な研究

- investigate(捜査): 特定の事実を明らかにする調査

- study(研究): 一般的な学習・勉強

- work(勉強): 日常的な学習活動

探究学習が注目される理由

新学習指導要領のキーワード

2019年以降、小中高の各段階で新しい学習指導要領への移行が進められています。この新学習指導要領において、最も重要なキーワードが「探究」です。

社会が求める人材像の変化

21世紀の社会では、以下のような能力を持つ人材が求められています。

- 主体的に課題を発見できる力

- 多様な情報を収集・分析できる力

- 他者と協働して問題を解決できる力

- 自分の考えを効果的に表現できる力

これらの能力は、従来の知識詰め込み型の教育では育成が難しく、探究学習のような主体的・対話的で深い学びが必要とされています。

探究学習と教科学習の違い

小中高における学習活動には、教科学習の他に探究学習、特別活動、道徳教育などがあります。それぞれ学ぶ内容や育む能力が異なります。

比較表

| 項目 | 教科学習 | 探究学習 |

|---|---|---|

| 学習内容 | 各教科の固有の知識や個別のスキル | 教科横断的・総合的なテーマ |

| 育成する能力 | 各教科の本質に根ざした問題解決能力 | 横断的・総合的な問題解決能力 |

| アプローチ | 教科ごとの体系的な学習 | 実社会・実生活に関わる課題の解決 |

| 評価方法 | テストによる知識・技能の評価 | プロセスと成果物の総合評価 |

探究学習の特徴

探究学習では、特定の教科にとらわれず、実社会・実生活の課題を総合的に捉えて解決する力を育みます。複数の教科で学んだ知識やスキルを統合して活用することが求められます。

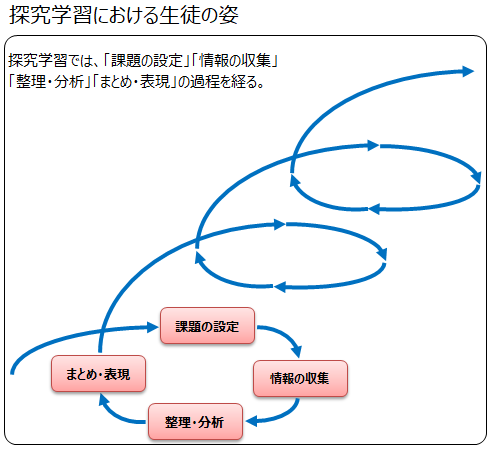

探究学習の4つのプロセス

文部科学省は「今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開」において、探究的な学習を以下のように定義しています。

探究的な学習とは、問題解決的な活動が発展的に繰り返されていく一連の学習活動である。

この学習活動は以下の4つのプロセスで構成されます。

1. 課題の設定

体験活動などを通して、課題を設定し課題意識を持つ段階です。

ポイント

- 児童・生徒が自ら課題意識を持つことを重視

- 教師は意図的な働きかけで学習対象との出会いを工夫

- 人や社会、自然などに直接関係する課題を取り上げる

具体例

- 地域のゴミ問題を目にして環境課題を設定

- 職場体験を通じて働くことの意義を課題化

- 国際交流イベントで異文化理解の課題を発見

2. 情報の収集

課題に関する情報を収集する段階です。

収集方法の例

- 観察・実験

- アンケート調査

- インタビュー

- 文献調査

- インターネット検索

- 見学・フィールドワーク

学びのポイント

- 適切な方法で情報を蓄積する技能の習得

- 他教科で身に付けた知識や技能の活用

- より多く、より確かな情報を収集する方法の学習

3. 整理・分析

収集した情報を整理し、分析する段階です。

活動内容

- 情報を種類ごとに分類

- データを細分化して因果関係を導出

- 様々な角度から比較・分類

- 規則性や傾向の発見

分析の視点

- どのような情報がどの程度収集されているか把握

- どのような手段で分析するか検討

- 結果をどう解釈するか考察

4. まとめ・表現

探究の成果をまとめ、発表する段階です。

活動の意義

- 探究活動全体を振り返る機会

- 発表を通じて自分の良い点や改善点に気付く

- 自信を深め、次の探究への意欲を高める

- 他者の発表から異なる考え方を学ぶ

表現方法の例

- プレゼンテーション

- レポート・論文

- ポスター発表

- 動画・Webサイト制作

- 実演・パフォーマンス

プロセスの繰り返し

重要なのは、この4つのプロセスが螺旋的に繰り返されることです。一度のサイクルで終わりではなく、まとめ・表現を経て新たな課題が生まれ、さらに深い探究へと発展していきます。

人気の探究学習テーマ

学校でよく取り上げられるテーマ TOP10

「総合的な学習の時間」または「総合的な探究の時間」で実際に取り上げられているテーマの統計データです。

| 順位 | テーマ | 割合 |

|---|---|---|

| 1位 | 職業 | 54.1% |

| 2位 | 国際理解 | 43.6% |

| 3位 | 環境 | 35.7% |

| 4位 | 福祉 | 32.8% |

| 5位 | 伝統文化 | 29.7% |

| 6位 | 勤労 | 29.5% |

| 7位 | 情報 | 25.8% |

| 8位 | 防災 | 21.3% |

| 9位 | 町づくり | 17.5% |

| 9位 | 地域経済 | 17.5% |

出典: 探究学習白書

生徒に人気のあるテーマ TOP10

生徒が特に興味を持って取り組んでいるテーマです。

| 順位 | テーマ | 割合 |

|---|---|---|

| 1位 | 職業 | 33.2% |

| 2位 | 国際理解 | 22.4% |

| 3位 | 伝統文化 | 14.1% |

| 4位 | ものづくり | 12.8% |

| 5位 | 食 | 12.5% |

| 6位 | 情報 | 12.2% |

| 7位 | 環境 | 11.6% |

| 8位 | 勤労 | 11.1% |

| 9位 | 福祉 | 10.2% |

| 10位 | 科学技術 | 7.3% |

出典: 探究学習白書

主要テーマの学習内容

職業(キャリア教育)

様々な職業体験を通して、以下のことを学びます。

- どのような職業が自分に向いているか

- 働くことの意義や社会貢献

- 必要なスキルや資格

- 将来のキャリアプラン

国際理解

世界各国について学び、グローバル社会で生きる力を育みます。

- 各国の伝統・文化・習慣

- 多様な価値観の理解

- 異文化との共生

- SDGs(持続可能な開発目標)

環境

環境問題と私たちの生活の関わりを探究します。

- 地球温暖化や環境汚染の実態

- 自然環境の調査とデータ分析

- 持続可能な社会づくりへの提案

- 地域の環境保全活動

伝統文化

地域に根ざした文化を深く学びます。

- 地域の歴史や伝統行事

- 伝統工芸や郷土芸能

- 地域の一員としての関わり方

- 文化継承の課題と解決策

探究学習における協働的な学習

文部科学省の新学習指導要領では、探究的な学習とともに協働的な学習が重視されています。

協働的な学習とは

他者と協力して課題を解決しようとする学習活動のことです。

以前は「協同的」という表記でしたが、改訂で「協働的」に改められました。これは、異なる個性を持つ者同士で問題解決に向かうことの意義を強調するためです。

協働学習で育つ力

- コミュニケーション能力

- 多様性の尊重

- リーダーシップとフォロワーシップ

- 合意形成能力

- チームワーク

よくある質問(FAQ)

Q1. 探究学習は何年生から始まりますか?

A. 小学校3年生から「総合的な学習の時間」として開始され、中学校、高等学校と継続的に実施されます。各学年の発達段階に応じた内容で展開されます。

Q2. 探究学習の評価はどのように行われますか?

A. テストの点数だけでなく、以下の観点から総合的に評価されます。

- 主体的に課題に取り組む態度

- 情報収集・分析の方法や技能

- 思考力・判断力

- 表現力やコミュニケーション能力

- 学習の振り返りと改善

Q3. 保護者として探究学習をどのようにサポートできますか?

A. 以下のような関わり方が効果的です。

- 子どもの関心事に耳を傾ける

- 地域の活動や体験の機会を提供する

- 図書館や博物館などの施設を利用する

- 子どもの発表を聞き、フィードバックする

- 答えを教えるのではなく、一緒に考える

Q4. 探究学習と受験勉強は両立できますか?

A. 探究学習で身に付く思考力や問題解決能力は、受験にも役立ちます。特に大学入試では、知識だけでなく思考力を問う問題が増えています。また、総合型選抜(旧AO入試)では探究活動の実績が評価されることもあります。

Q5. 「探求」と「探究」の使い分けは?

A. 教育の文脈では「探究」を使用します。

- 探究: 答えが不明確な課題について、深く考えて真相を明らかにする

- 探求: すでに存在すると分かっているものを探し求める

まとめ

探究学習は、これからの社会を生きる子どもたちに必要な力を育む重要な学習活動です。

探究学習のポイント

- 生徒が主体的に課題を設定する

- 情報収集・整理・分析のプロセスを体験する

- 協働的に問題解決に取り組む

- 思考力・判断力・表現力を総合的に育成する

- 実社会・実生活に関わる課題を扱う

新学習指導要領において中核をなす「探究」の理念を理解し、子どもたちの主体的な学びを支援していくことが、保護者や教育関係者に求められています。